Шарики на дубовых листьях что это

Галлы на листьях деревьев, что это такое, как с ними бороться

Галлы – это шаровидные новообразования на листьях. Могут возникнуть в результате воздействия патогенных микроорганизмов, но чаще из-за укусов насекомых.

Что такое галлы, где распространены

Галлы – шаровидные образования на листьях, которые возникают в результате укусов насекомых. Приносят вред для сельского хозяйства, но активно используются в народной медицине. Статья расскажет об особенностях образования, принципах их использования и методах борьбы.

Шарообразные наросты на листьях, имеющие в диаметре от полутора до двух сантиметров распространены повсеместно. Это аномальные клеточные новообразования на листьях, побегах и даже корнях растений.

На листьях дуба встречаются чаще всего. В Месопотамии и Малой Азии распространен, так называемый, «галловый» дуб. Новообразования на его листьях активно используются в медицине.

Эти шаровидные наросты на дубовых листьях образуются в результате откладывания яиц орехотворки дуболистой.

В настоящее время галлы распространены повсеместно и могут поразить любое лиственное растение. Вне опасности не находятся даже комнатные цветы.

Механизм образования галлов

Процесс образования наростов напоминает процесс распространения воспалительных процессов в теле человека.

Кроме того, механизм образования имеет свои особенности:

- Образуется галл на месте повреждения (укуса насекомого);

- Нарост может образоваться не только на листьях, но и на всех других частях растения;

- Размеры галлов могут варьировать: от нескольких сантиметров, до огромных наростов.

Существует насколько видов насекомых, укусы которых могут спровоцировать развитие, самой распространенной относятся галловые клещи:

- Принадлежат к надсемейству паукообразных и отряду акариморфных клещей;

- У них небольшие размеры тела: от 0,1 до 0,6 мм;

- Нет органов обоняния;

- Кусая растение, они питаются им, разрушая тканевую структуру листа.

В ряде случаев, образование галлов обусловлено не только наличием укуса. Так, к примеру, самка орехотворки откладывает в дубовую листовую почку личинку, которая проводит там цикл превращения во взрослую особь. В результате этого на листе образуется нарост, окружающий личинку – галл.

- Галлы на листьях груши располагаются рядками, параллельно центральной жили листа;

- На листках яблони располагаются по всему листу. Особенно много их на нижней стороне;

- Галлы на листьях ивы представлены цепочками выпуклых наростов на обеих сторонах листка.

Не стоит недооценивать вред галлового клеща. Пораженные листья не проходят полный период вегетации, а засыхают и опадают преждевременно.

Кроме того, галловый клещ может поражать не только листья, но и молодые побеги, почки, что негативно сказывается на уровне продуктивности растения.

Как используются галлы в медицине, что из них изготовляют

Сбор галлов происходит в последний летний месяц. Вредные, для растений, они широко распространены в народной медицине.

- Галловая настойка используется для полоскания рта при флюсах. Также, применяется для лечения обмороженных частей тела;

- Настойка, смешанная с уксусом, используется для лечения болезней лор-органов;

- Известно активизирующее влияние на процесс роста волос;

- Содействует ускорению заживления трещинок на губах, ожогов;

- Используются, также, для лечения глазных язв (как для внешнего, так и для внутреннего применения);

- Применяют для укрепления органов пищеварительной системы;

- Внутренне принимают настои для терапии диареи;

- Используют в качестве вспомогательного средства в терапии туберкулеза;

- Примочки и протирания из настоя галлов используются для лечения различных заболеваний эпидермиса: укусов насекомых, лишаев, язв;

- Помогают в лечении белей.

Внутренне принимают заваренные сушеные галлы.

Для примочек используют отвар из:

- Одного стакана галл

- Литра кипяченной воды

Смесь варят в течение пяти минут, после чего отвар должен отстояться и его фильтруют.

Галлы на листьях широко известны в народной медицине. Настойки этих образований применяют, как внутренне, так и внешне.

Какие методы борьбы с галлами применяются

Лучшим способом борьбы с галлами является профилактическая обработка растений. Лечение растения, поврежденного галловые клещом куда тяжелее, ведь восстановить поврежденный лист невозможно. Однако, если не делать ничего, может погибнуть все растение.

Для лечения поврежденных растений применяют:

- Системные акарициды;

- Обработка растений десятипроцентным карбофосом в расчете 75-90 г на 10 л жидкости или двадцатипроцентным кельтаном в расчете 20 г на 10 л;

- Инсектициды пиретроидного порядка;

- Опрыскивание растений смесью коллоидной серы в расчете 100 г на 10 л (производится после того, как растение отцветет и повторно в средине лета);

- Конечное сжигание опавших пораженных листков.

Важно также помнить, что многие насекомые обладают способностью приспосабливаться к воздействию ядов. Это стоит учитывать при подборе препаратов для обработки растений, поскольку неправильно подобранный яд может спровоцировать активизацию развития популяции галлового клеща.

Галлы на листьях – это округлые образования, которые возникают в результате укусов насекомых. Опасные для растений, галлы широко используются в народной медицине. Вместе с тем, стоит помнить, что игнорирование проблемы галлового клеща может привести к гибели растения.

Полезную информацию о галлах, и средствах защиты от них, вы смоежете получить при просмотре видео:

Кто живёт в «дубовых яблоках» (чернильных орешках)?

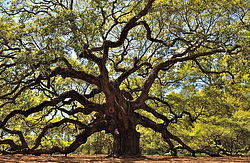

Если в тех местах, где вы живёте, растут дубы, то вам наверняка приходилось замечать, что иногда на нижней части их листьев вспухают довольно крупные зелёные шарики, некоторые из которых к осени могут похвастаться красными боками. Бывает, на одном листе висит целая гроздь. Их называют «дубовые яблоки», «дубовый виноград», чернильные орешки, а по-научному — галлы или цецидии. Откуда они берутся и почему так называны? Яблоки, виноград и орешки — понятно, по внешнему виду, хотя съедобностью и вкусом они не отличаются, ведь у дуба плоды — жёлуди. Но почему чернильные? Вот уже больше двух тысячелетий из них изготавливают чернила, ещё со времён Римской империи. В дубовых галлах содержится большое количество дубильных веществ — природных полифенолов, которые с солями железа образуют комплексное соединение, окрашенное в чёрный цвет, его можно использовать в качестве чернил. Потому эти чернила называются железистыми или железо-галловыми. Вызывает рост этих «мячиков» очень мелкая мушка из семейства перепончатокрылых — обыкновенная дубовая орехотворка, она же орехотворка яблоковидная, (лат. Cynips quercusfolii), хотя есть еще несколько схожих видов из надсемейства орехотворок (цинипоидных). Она прокалывает жилку на нижней поверхности дубового листа и откладывает туда яйцо. Из него вылупляется личинка и активно выделяет в ткань листа специальные вещества — ауксины, которые вызывают локальное разрастание растительной ткани и рост новообразований — галлов. Личинкам от этого двойная польза — рядом и еда, и надёжная защита вокруг (чем-то похоже на поведение пенницы). На фото есть и жилая камера и сама бесцветная личинка. Как можно увидеть, размеры насекомого значительно меньше большого шарика галла, состоящего из губчатой, как бы вспененной ткани. Осенью галлы опадают вместе с листьями. Личинка, превратившись в имаго (взрослое насекомое), прогрызает ход наружу. Она теперь с крыльями, может летать, найти себе пару и отложить яйца, чтобы дать жизнь новому поколению насекомых.

Чернильные орешки — частный вид галлов, образуемых личинками ряда насекомых семейства орехотворок (Cynipidae) на молодых ветвях и листьях некоторых видов дуба (Quercus). Представляют собой пористые образования округлой или продолговатой формы в виде наростов диаметром 1,5—2 сантиметров и более. Чернильные орешки могут «гроздью» покрывать поражённые листья. Содержат дубящие вещества (до 70% от сухой массы). По окраске могут быть зеленовато-желтоватые, желтовато-белые, желтоватые, часто с красным боком. Из-за своей формы и окраски в английском языке они получили название «дубовых яблок» (англ. Oak apple).

Структура галла мягкая и рыхлая, внутреннее содержимое пористое. В самом центре галла находится небольшая камера диаметром до 5—7 мм, внутри которой происходит развитие личинки. Орехотворки при помощи яйцеклада откладывают яйца по одному в мякоть листа. Это вызывает усиленный рост окружающих тканей, и в результате образуется галл. Из яйца выходит личинка, которая в конце концов превращается во взрослое насекомое. Имаго проделывает ход в мякоти галла и через него выходит наружу. В Европе основными первоисточниками чернильных орешков является обыкновенная дубовая орехотворка (Cynips quercusfolii) и Biorhiza pallida, а на территории Северной Америки — виды Amphibolips confluenta и Atrusca bella.

Чернильные орешки получили своё название потому, что в старину из них изготовляли чернила для письма. Чернильные орешки содержат много танинов, являющихся природными полифенолами (вещества, имеющие несколько групп –OH, соединённых с бензольным кольцом). С солями железа танины образуют комплекс, окрашенный в чёрный цвет, — на этом и было основано получение чернил. По способу приготовления данные чернила называли железистыми или железо-галловыми.

Чернильные орешки были известны и использовались в производстве чернил по крайней мере со времён Римской империи. Долгое время, начиная со Средних веков, данные чернила были стандартны для применения в письме; наиболее распространены они были начиная с XVIII века вплоть до середины XX века в связи с постепенным увеличением грамотности. Для изготовления железистых чернил галлы настаивали в кислом растворе и добавляли железные опилки. Процесс длился до месяца. Для того, чтобы чернила «лучше ложились» на бумагу, в их состав вводили вишнёвую смолу — камедь. Получаемые таким образом чернила были вполне стойкими — мало выцветали на свету и были водостойкими. Несмотря на хорошую стойкость чернил к выцветанию и смывке, из-за наличия в составе активных веществ, они вызывают разрушение бумаги.

На Руси переписчики рукописей также использовали «чернять дубом с железинью» — «железные» чернила, которые готовили из железного купороса путём добавления в него отвара из чернильных орешков с дубовых листьев. Помимо этого, чернильные орешки использовались для дубления кожи и получения вяжущих лекарственных средств. В Древнем Риме недобросовестные продавцы разбавляли медный купорос более дешёвым железным купоросом. Для того, чтобы обнаружить подделку, использовали чернильные орешки: чёрная окраска выдавала наличие железа в купоросе. В наше время галлы используют для получения танина, применяемого в медицинских целях.

Обыкновенная дубовая орехотворка, или орехотворка яблоковидная, (лат. Cynips quercusfolii) — вид насекомых из надсемейства орехотворок. После того, как самка откладывает яйцо в ткань листа на листьях дуба, возникают шаровидные галлы. Главной особенностью этого вида является чередование поколения, то есть в один сезон самки откладывают неоплодотворенные яйца, а в следующий – оплодотворенные. Весной, пока еще не распустились на деревьях листья, орехотворки перемещаются по почкам дубов и пронзают их своими тонкими яйцекладами. Внутри развивается личинка, которая достигает сначала всего 3 миллиметра в длину. Она быстро растет, и формируется орешек.

Партеногенетическая самка длиной 2,8—4,4 мм. Её тело красновато-коричневое, покрыто волосками. Крылья со слабо развитым жилкованием. Усики 13-члениковые. Имаго обоеполого поколения имеют длину тела 2,0—2,5 мм. Окраска чёрного цвета. Голова матовая, морщинистая, в коротких серых волосках. Усики коричнево-чёрного цвета; у самцов 15-члениковые, у самок 14-члениковые.

Яйца откладываются в ткань листьев различных видов дуба. Вылупившиеся личинки выделяют ауксины, стимулируя локальное разрастание растительной ткани, что ведет к образованию галлов — новообразований, служащих местом обитания личинок орехотворок. В результате возникают галлы — так называемые «чернильные орешки» — новообразования, служащие местом обитания личинок.

Однополое поколение образует мясистые однокамерные шарообразные галлы на жилках нижней поверхности листьев дуба. Диаметр галлов обычно в пределах 8—16 мм; до 21 мм. Галлы опадают осенью вместе с листьями, к которым являются прикрепленными. Имаго выходят из галлов в конце октября — начале декабря, в зависимости от погодных условий. Обоеполое поколение продуцирует опушённые галлы, яйцевидной формы на почках крупных ветвей дуба. Эти галлы созревают в мае. Время лёта со второй половины мая.

В продолжение смотрите видео о том, как сделать чернила из дубовых галлов (чернильных орешков).

Болезни и вредители дуба

Наиболее опасны заболевания древесины растений. Инфекционные болезни, поражающие древесину, подразделяются на две группы. К негнилевым болезням относят раковые язвы и опухоли, сосудистые болезни стволов и ветвей, некрозы коря и заболони. Болезни этой группы поражают наиболее важные ткани стволов и ветвей и при сильном развитии приводят к усыханию деревьев. Раковые язвы и опухоли развиваются и распространяются медленно — возбудителями их являются обычно грибы и бактерии. Сосудистые болезни развиваются и рапространяются быстро и за несколько лет или месяцев могут привести к усыханию деревьев. Некрозы стволов и ветвей также могут образовывать обширные очаги усыхания. Их распространение обеспечивается способностью возбудителей болезней к накоплению огромного количества инфекции в отмерших тканях пораженных деревьев. Возбудителями некрозов также являются полупаразитные несовершенные и сумчатые грибы, иногда бактерии. К гнилевым болезням относят гнили древесины ветвей и стволов, корневые и комлевые гнили.

Наиболее опасны заболевания древесины растений. Инфекционные болезни, поражающие древесину, подразделяются на две группы. К негнилевым болезням относят раковые язвы и опухоли, сосудистые болезни стволов и ветвей, некрозы коря и заболони. Болезни этой группы поражают наиболее важные ткани стволов и ветвей и при сильном развитии приводят к усыханию деревьев. Раковые язвы и опухоли развиваются и распространяются медленно — возбудителями их являются обычно грибы и бактерии. Сосудистые болезни развиваются и рапространяются быстро и за несколько лет или месяцев могут привести к усыханию деревьев. Некрозы стволов и ветвей также могут образовывать обширные очаги усыхания. Их распространение обеспечивается способностью возбудителей болезней к накоплению огромного количества инфекции в отмерших тканях пораженных деревьев. Возбудителями некрозов также являются полупаразитные несовершенные и сумчатые грибы, иногда бактерии. К гнилевым болезням относят гнили древесины ветвей и стволов, корневые и комлевые гнили.

Галлица

К осени на листьях дуба нередко развиваются желтоватые или желто-розовые шарики — галлы — величиной с небольшую вишню. Они похожи на крохотные яблоки правильной шаровидной формы.

Галлы — болезненное разрастание тканей листа. В их появлении виновато насекомое галлица, похожее на очень мелкую мушку. Галлица тонким острым яйцекладом прокалывает кожицу листа и откладывает туда яичко. Через некоторое время после этого на листе вырастает «шарик». Если поздней осенью разломить такой шарик, в середине его можно обнаружить маленького белого червячка — личинку галлицы — либо уже взрослое насекомое. В некоторые годы листья дуба бывают буквально усеяны галлами — на каждом листе их по несколько штук.

Галлы называют иногда чернильными орешками. Это название не случайно. Наши предки во времена Пушкина использовали их для приготовления черных чернил. Как же получить таким путем чернила? Нужно приготовить отвар орешков и добавить к нему раствор железного купороса. Сливая две слабо окрашенные жидкости, получим жидкость совершенно черную. Этот химический «фокус» объясняется просто. В галле содержится много дубильных веществ, а они обладают способностью, соединяясь с солями железа, давать густую черную окраску. То же можно проделать и с настоем чая (в нем также много дубильных веществ). Если в стакан некрепкого чая добавить несколько капель желтоватого раствора хлорного железа, жидкость становится совершенно черной.

Вредители дуба

Листогрызущие и стволовые вредители, и грибные болезни являются важнейшим фактором, усиливающим усыхание древостоев дуба. Нарушение экологического баланса дубравных фитоценозов, особенно в лесных монокультурах дуба, приводит к нарушениям водного режима территорий, изменению световых и температурных условий в насаждении, а все вместе — к формированию условий, более благоприятных для развития вредителей и болезней.

Дуб повреждается громадным количеством вредителей и болезней. Разные авторы приводят различные цифры по количеству вредителей и болезней, повреждающих дуб. В Теллермановском лесном массиве выделено 184 вида вредителей листвы (Молчанов, 1975). Из числа наиболее распространенных вредителей, повреждающих листву, следует назвать: 5 видов шелкопрядов, 5 видов совок, 6 видов пядениц, 8 видов молей, 8 видов пилильщиков, 2 вида листоверток, 11 видов орехотворок, 2 вида листоблошек, 5 видов долгоносиков, 2 вида хермесов, 2 вида тлей и 3 вида растительных клещиков. Почки и цветки повреждают 12 видов орехотворок. Желуди повреждают 2 вида бабочек-плодожорок, 3 вида долгоносиков и 1 вид орехотворки. Ствол и ветви повреждают 8 видов короедов, 7 видов усачей, 3 вида рогохвостов, 2 вида древогрызов, 1 вид плоскохода, 3 вида златок, 1 вид из семейства точил, 1 вид древоточцев (Напалков, 1953).

В Европе установлено 542 вида вредных насекомых, повреждающих дуб (Hrast Luznjak…, 1996). Всего обнаружено 206 видов грибов, в т. ч. зигомицеты — 3 вида, мастигомицеты — 2 вида, аскомицеты — 50 видов, базидиомицеты — 43 вида, дейтеромицеты — 108 видов. Обнаружен 1 вирус — вирус табачной мозаики (ВТМ), 14 видов бактерий (Erwinia quercicola Geprges et Bad., Erwinia valachika Geprges et Bad., Pseudomonas quercus Schem и др.). Однако влияние вирусов и бактерий в качестве причин усыхания дуба точно не установлено (Ragazzi и др., 1995).

Наиболее распространённые вредители дуба

Далеко не все эти виды являются массовыми вредителями и наносят серьезный вред деревьям дуба. Наиболее распространенными и опасными вредителями дуба в Среднем Поволжье являются:

Первичные листогрызущие насекомые

1) непарный шелкопряд (Ocneria (Lymantria, Porthetria) Dispar L.);

2) златогузка (Euproctis chrysorrhoea L. (Nygmia phaerrhoea L.);

3) кольчатый шелкопряд (Malasoma neustria L.);

4) боярышниковая листовертка (Cacoecia (Archips, Tortrix) crataegana Hb.);

5) зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.);

6) зимняя пяденица (Operophthera brumata L.);

7) пяденица обдирало (Erannis defoliaria Cl.).

Вторичные вредители ствола и ветвей

1) дубовые златки (Agrillus angustulis Illig., A. biguttatus F., A. affinis F.);

2) дубовый заболонник (Scolitus intricatus Ratz.);

3) дубовый пестрый усач (Plagionotus arcuatus L.), желтопятнистый усач (Mesosa myops Dalm.).

Грибные заболевания дубов

1) мучнистая роса (Microsphaera alalphitoides Griff. et Maubl.);

2) опенок обыкновенный (Armillariella melea Guel.);

3) серно-желтый трутовик (Laetiporus sulphureus Fr.);

4) ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.);

5) дубовая губка (Daedalea quercina Fr.);

6) дубовый трутовик (Inonotus dryophilus (Berk.) Murr.);

7) трутовик настоящий (Fomes fomentarius Gill.);

8) цитоспороз (Cytospora intermedia Sacc., C. quercella Sacc.)

9) сосудистые микозы (Ceratocystis spp., Ophiostoma spp.);

10) некрозы (Vuilleminia comedens Maire., Nummularia bulliardi Tul., Clithris quercina Rehm, Diatripe spp.).

Первичные и вторичные вредители

Первичные вредители обычно нападают на внешне здоровые деревья. Особенно опасны вспышки массового размножения первичных вредителей, продолжающиеся в течение нескольких лет и вызывающие повторные объедания листвы деревьев дуба. В Чувашской республике и в Татарстане вспышки непарного шелкопряда протекали с 1937 по 1943 гг. и с 1953 по 1963 гг. Вспышки зеленой дубовой и боярышниковой листоверток обычно протекают совместно. Отмечены вспышки в 1947-1951 гг., 1963-1969 гг., 1967-1973 гг. Наиболее интенсивная вспышка листоверток произошла в 1991-1995 гг. и привела к усилению отмирания дубрав региона. Инвазии вредителей обычно продолжаются в одном месте 3-5 лет, после чего они обычно погибают от паразитов и грибковых заболеваний. В первую очередь очаги вредителей возникают в изреженных дубово-лиственных древостоях без подлеска, где они имеют оптимальные условия для своего развития. Объедания листвы снижают годичные приросты, а повторные объедания приводят к сильному ослаблению деревьев и могут способствовать их усыханию.

Ослабленные деревья подвергаются воздействию комплекса вторичных стволовых вредителей. Симптомы, проявляющиеся на стадии усыхания дерева дуба, приведены на рис. 16. Можно выделить три основных типа усыхания дерева. Первичным фактором является некротическое повреждение коры под действием морозов (образование морозных трещин) или солнца (солнечные ожоги и сухобокости), или человека (обдиры коры, тип А). Эти повреждения могут зарастать, залечиваться деревом или являться «воротами» для проникновения инфекции. Инфицирующими факторами выступают различные виды некротических (Vuilleminia comedens Maire. и др.), заболонных и дереворазрушающих грибов, прежде всего серно-желтый (Laetiporus sulphureus Fr.), ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.) и опенок (Armillariella melea Guel.). По данным рекогносцировочных обследований, наибольшее распространение в дубравах имеют некрозы коры и заболонные гнили от Vuilleminia comedens (до 14-25%), достаточно распространены ядровые гнили от Phellinus robustus (4-8%) и ядрово-заболонные гнили от Laetiporus sulphureus (2-5%).

Грибы и гнили

Развитие опенка, который ускоряет отмирание деревьев дуба, происходит уже на сильно ослабленных деревьях. Не отмечено наличие ризоморф или плодовых тел в начальных стадиях повреждения дерева, что подтверждается многочисленными данными (Вакин, 1933, 1954; Воронцов, 1972; Hartmann и др., 1989; Hartmann, Blank, 1992 и др.). Пораженность опенком может достигать до 25% от общего количества обследованных деревьев.

Деревья, поврежденные различными гнилями, в 75-80 случаях имели незаросшие морозные трещины. Многие исследователи отмечают также, что через морозные трещины могут проникать практически все виды основных дереворазрушающих грибов дуба (Вакин, 1954; Матвеев-Мотин, Алексеев, 1963).

Стволовые насекомые-вредители

Второй тип (тип В) связан с повреждениями, вызванными стволовыми насекомыми.

Установлено, что насекомые играют очень важную роль в распространении стволовых гнилей.

Через ходы, проделанные дубовыми златками (Agrillus angustulis Illig., A. nastalifer. Ratz., A. elongatus Hlbst.) и (или) дубовым заболонником (Scolitus intricatus) или усачами (род Mesosa), инфекция может как проникать, так и более интенсивно распространяться по стволу. И усачи, и короеды являются активными распространителями спор сосудистого микоза и других грибных заболеваний. Отмечено появление и развитие плодовых тел серно-желтого трутовика в местах проникновения данных насекомых. В этих местах также наблюдается сокотечение из ствола (Матвеев-Мотин, Алексеев, 1963). Очаг узкотелой дубовой златки был отмечен в Татарии в 1944-1947 гг., сильные повреждения вторичными насекомыми-вредителями отмечались также в Чувашской республике и Ульяновской области (Напалков, 1953).

Инфекции у дуба

Третий тип обусловлен проникновением инфекции через отмершие сучья в кроне дерева (тип С). Отмирание сучьев может быть вызвано как естественными причинами, так и воздействием морозов и интенсивных объеданий листвы листогрызущими насекомыми и некротическими грибами. Кроме того, исследования И.В. Туркевича (1955) показали, что интенсивное развитие водяных побегов может привести к недостатку поступления влаги в крону дерева, а также вызвать более интенсивное отмирание отдельных сучьев и вершины. Часто на дереве можно обнаружить комбинацию различных типов повреждения дуба.

Мучнистая роса

Мучнистая роса (Microsphaera alalphitoides Griff. et Maubl.) является одной из основных и распространенных болезней дуба. Более всего она опасна для сеянцев и молодых культур, а взрослым насаждениям наносит заметный вред только при заражении отросших после объедания листогрызущими вредителями листьев (Власов, 1951). В этом случае при значительном распространении мучнистой росы в кроне дерева замедляется процесс подготовки побегов к зиме, снижается прирост и происходит истощение запасов питательных веществ в дереве. Мучнистая роса более интенсивно поражает деревья, растущие на открытых местах и вырубках. Отмечено, что более интенсивное развитие мучнистой росы протекает в нижней части кроны средневозрастных и спелых деревьев, более интенсивно поражается листва на вторичных приростах дуба («ивановы побеги»), а также в пойменных условиях (Осипов и др., 1989).

Микоз

Вирулентность и значение сосудистых микозов в отмирании деревьев дуба в регионе подробно не изучались. По данным экспедиционного обследования дубрав Чувашии в 1971 и 1998 гг. (Отчет по лесопат. обслед., М, 1971; Отчет по лесопат. обслед., Брянск, 1997), сосудистые микозы распространены повсеместно в дубравах региона, болезнь может протекать как в острой, так и в вялотекущей форме. Под воздействием ряда биотических и абиотических факторов болезнь может приводить к массовому отмиранию ветвей и стволов. Поэтому сосудистый микоз можно отнести к вторичным патогенам, приводящим к ослаблению дубрав, но он не является причиной отмирания дубрав в регионе.

Чернильные орешки на дубе вызывает не галлица, а орехотворки. Такие ошибки непростительны, они заставляют сомневаться и в остальных сведениях, приведенных на сайт е.з. Л., канд. Биол. Наук, специалист по галлицам.

Галлы на листьях: природа возникновения, особенности, вред и методы борьбы. Галловые клещи

Фото: Галлы на листьях липы, в которых вызревают личинки липового клеща

Что такое галлы

В период вегетации, с весны по осень, на листовых пластинках, стеблях, хвое или почках можно заметить различные утолщения, бугорки или выпуклости – это галлы. Эти патологические образования отличаются друг от друга формой, размерами, окраской, строением и, конечно, возбудителями.

Ученые различают свыше пятнадцати тысяч видов галлов, и каждый из них является специфичным для того или иного паразита. Форма, размер, цвет, расположения галла на растении и строение поврежденных тканей позволяют точно определить вредителя.

Причины образования галлов

Появлению галловых наростов на листьях способствуют различные беспозвоночные животные:

• насекомые (пилильщики, галловая тля, листоблошки, орехотворки);

• круглые черви, или нематоды;

• четырехногие, или галловые клещи.

Также причиной появления наростов на листьях могут стать грибы, бактерии или вирусы.

Разрастанию растительных тканей – галлгенезу – способствуют химические вещества, которые выделяют паразиты. Это могут быть выделения из ротовых желез самок, которые откладывают яйца, прорастающие грибковые споры, бактериальные выделения. По сути, патогенное разрастание тканей у растений – наросты на листьях, почках, стеблях, корнях и даже цветах – сходно с раковыми опухолями у животных.

Интересно! В галлах, которые развиваются на растениях, содержащих танины и дубильные вещества, эти компоненты накапливаются в значительных количествах. Поэтому наросты на листьях дуба, сумаха и некоторых других растений применяют в медицине и для дубления кож. А раньше из галлов, называемых «чернильными орешками» изготавливали чернила.

Фото: побеговый сливовый клещ образовал галлы на ветвях сливы

Чем опасны галлы

Галлы деформируют листья и стебли, уродуют их, растение теряет декоративность и привлекательность. Но кроме эстетического фактора галлы вызывают ряд причин физиологического и химического характера, которые вредят растениям:

• уменьшается зеленая поверхность листьев, и как следствие, ухудшается фотосинтез и выработка органических веществ;

• галлы, развивающиеся на почках, приводят к тому, что почка не раскрывается, а засыхает, а если раскрывается, то листья мелкие и деформированные («ведьмины метлы»);

• стеблевые галлы и галлы на молодых побегах тормозят их рост, развитие, иногда приводят к верхушечному усыханию;

• большое количество лиственных галлов приводит к засыханию и отмиранию листьев, ухудшению углеводного обмена и общего физиологического состояния растения;

• корневые галлы приводят к ухудшению всасывания воды и минеральных компонентов (при сильном поражении у растения отмирает большая часть корневой системы, что может привести к гибели);

• галлы на плодах, например на зерновках пшеницы, приводят к снижению урожая, иногда на 30 – 50 %;

• галлы провоцируют и стимулируют различны грибковые и бактериальные заболевания плодовых, декоративных и овощных культур (например, бактериальный рак корней плодовых деревьев, кила – болезнь растений из семейства Крестоцветные).

Галловые клещи

Четырехногие клещи – микроскопические представители типа Членистоногих, имеют и другое название – галловые клещи, из-за способности образовывать галлы на листьях. Причиной образования большей части лиственных галлов становятся именно клещи.

Эта многочисленная группа вредителей выделена в отдельное надсемейство, которое насчитывает свыше 4200 видов. В отличие от знакомых всем кровососущих клещей их четырехногие собратья не причиняют вреда животным, а специализируются исключительно на растениях.

Внимание! Клещи – не насекомые, они относятся к классу Паукообразных и отличаются от насекомых строением, рядом физиологических особенностей и некоторыми характеристиками в химическом составе.

Фото: галлы на листьях яблони образованы яблоневым галловым клещем

Размер галлообразующих клещей настолько мал, что их трудно увидеть без специальных приспособлений: длина тела колеблется от 0,1 до 0,3 мм. Их форма тела может быть округлой, слегка вытянутой или червеобразной. Интересно, в отличие от всех остальных клещей у галловых не восемь ног, а лишь четыре. Объясняется это просто – из-за своего образа жизни в ходе эволюции эти крошечные клещи «потеряли» две пары ножек — они редуцировались.

Галловые клещи поражают множество растений, многие их виды получили названия от тех культур, на которых они чаще всего паразитируют, например, побеговый сливовый клещ, яблоневый клещ, виноградный клещ, грушевый клещ. Однако это не означает, что клещи являются исключительными приверженцами одного вида растений, так грушевый клещ может селиться на рябине, яблоне, айве.

Предпосылки появления и благоприятные условия

Факторы, влияющие на появление и массовое развитие галловых клещей, могут быть биологическими, химическими, агротехническими, экологическими. Обычно для сильного заражения растения необходимы несколько факторов :

— загущенность кроны;

— избыток фосфатов, в том числе фосфорных удобрений;

— уничтожение при помощи инсектицидов;

— отсутствие обрезки ветвей;

— использование препаратов – стимуляторов роста растений, которые параллельно могут стимулировать и рост клещей.

Методы борьбы

На начальных стадиях развития галлы могут быть не слишком заметны и выглядеть как небольшие вздутия на листовых пластинках. Цвет их сначала может оставаться зеленым, как, например, в случае с грушевым галловым клещом. Но впоследствии на местах вздутий ткани листа отмирают, теряют зеленый цвет, становясь коричневыми или темно-серыми. Листья теряют хлорофилл и перестают выполнять свои функции.

Поскольку галловый клещ зимует в спящих почках деревьев, а с наступлением тепла активизируется и поражает еще не раскрывшиеся почки, борьбу с ним нужно начинать до наступления вегетации. В этот период (в начале весны) нужно обрабатывать деревья акарицидными препаратами, например, «Инта-Виром».

Для борьбы с галловым клещом нужно использовать препараты системного действия, которые проникают внутрь растительных тканей, а после этого в пищеварительную систему клещей. При первых появлениях наростов на листьях дерева необходимо провести его обработку. Обрабатывают крону от двух до четырех раз, в зависимости от поражения, с промежутками в 7 – 10 дней. При этом нужно чередовать препараты или пользоваться одним и тем же не более двух раз. Клещи очень адаптивные беспозвоночные животные, они быстро вырабатывают иммунитет к тому или иному веществу.

Фото: галлы на листьях рябины — деятельность грушевого галлового клеща;

в галлах на листьях ореха живут личинки орехового галлового клеща

Препараты против галлового клеща:

• «Акрекс»;

• «Нитрафен»;

• «Фуфанон»;

• «Актелик»;

• «Вертимек»;

• «Фитоверм»;

• «Аполло»;

• «Каратэ Зеон»;

• «Дитокс»;

• «Карбофос».

Все препараты против клеща очень ядовиты. Если на деревьях или кустарниках во время обработки были плоды, то употреблять их можно лишь через две недели после обработки.

Препараты контактного действия против галловых клещей малоэффективны или вовсе не эффективны. Поэтому нужно внимательно читать инструкцию на упаковке, чтобы не перепутать галлового клеща с паутинным.

Все чаще в борьбе с галловыми клещами стали использоваться щадящие биологические средства, например, препараты на основе авермектинов (синтезируются грибами Streptomyces avermitilis) или хищные клещи из семейства Phytoceiidae, поедающие клещей галловых. Эти средства в борьбе с галловым клещем на оказывают на природу побочных действий как химические препараты.

В настоящее время появился новая методика, которая заключается в инъекциях для деревьев. Но для этого метода защиты желательно привлекать специалистов, чтобы не навредить растению.

Профилактика появлений галловых клещей

• своевременная обрезка ветвей и формирование кроны;

• профилактическая обработка деревьев акарицидными препаратами;

• соблюдение инструкций и дозировок при работе с фосфатными удобрениями;

• наблюдение за состоянием растений: если клещ только начал поражать дерево, то бороться с ним легче, и он не успеет нанести серьезный вред;

• проводить зяблевую обработку субстрата;

• очищать ветви и ствол от старой коры, проводить регулярную побелку ствола и скелетных ветвей;

• внесение минеральных подкормок – это с одной стороны улучшит защитные свойства растения, а с другой – усилит осмотическое давление в клетках, что затруднит паразитам питание;

• собирать и уничтожать опавшие листья с зараженных деревьев (в них могут оставаться личинки или яйца клещей).

Если статья Вам понравилась, пожалуйста, поделитесь ссылкой в своей социальной сети! Спасибо!

Статьи

Чернильные орешки, галлы, цецидии, дубовые яблоки – патологические новообразования, встречающиеся на листьях, ветках растений. Пористые округлые, продолговатые наросты бывают размером от 1,5 до 3 см, могут разрастаться, быть величиной с кулак, покрывать листву раскидистыми гроздьями. В восточной медицине пользуются популярностью, так называемые китайские галлы, образующиеся на зеленой листве сумаха. Кустарник известен не только в Поднебесной. Ареал произрастания, культивирования распространяется на Вьетнам, Корею, Японию, Индию. Какими полезными свойствами обладает чернильный орешек? Как используется для поддержания, улучшения здоровья?

Как образуются наросты на листьях

Наросты желтоватого, светло-коричневого цвета образуются на листве сумаха благодаря активной жизнедеятельности тли. Насекомое отряда равнокрылых нападает на листву, присасываясь к черешкам. Там оно делает множество проколов, откладывая на зеленых пластинах, зеленых веточках многочисленную кладку яиц. В процессе роста, развития молодых насекомых-паразитов начинают формироваться мелкие пузырьки, которые позже разрастаются, увеличиваясь в размерах. Свежие новообразования сочные, мягкие, наполненные молодыми личинками тли. После высушивания становятся плотными, твердыми, не разбиваются молотком, любыми тяжелыми предметами.

Чернильные орешки могут образовываться и на других деревьях, например, на дубе красильном, фисташковом дереве, хвойных растениях. Помимо тли, клещей, других паразитирующих насекомых появление шишковидных наростов могут спровоцировать также грибы, вирусы, нематоды.

Галлами пользовались для бытовых, лечебных целей еще со времен Древней Греции, Рима. Из них изготавливали лекарства, использовали для дубления кожи, приготовления чернил. Благодаря купцам цецидии поникли в Европу, стали использоваться для тех же целей, что и на Востоке.

Состав и полезные свойства галлов

Китайские галлы обладают богатым химическим составом, содержат:

- до 70% галлотанина (дубильного вещества), источника м-тригалловой, м-дигалловой кислот, глюкозы;

- крахмал (углеводы), флавоноиды, воск, смолы, жиры;

- винную, яблочную, лимонную органические кислоты.

Сбор чернильных орешков начинается осенью. После сбора сырье обрабатывают горячим паром, затем высушивают, используют по назначению. Обладают ярко выраженным противовоспалительным, вяжущим, противомикробным, антисептическим, нейтрализующим, кровеостанавливающим действием. Используются в гомеопатии, для приготовления мазей, водных растворов, применяемых при стоматологических, хирургических болезнях.

Применение в китайской медицине

Галлы, насыщенные биологически активными компонентами ранее использовали для приготовления настоек, которые применяли наружно. Составы помогали при следующих проблемах:

- полоскания ротовой полости при воспалении слизистых носоглотки, рта;

- смазывания, компрессов для снятия боли, регенерации обмороженных участков тела.

В редких случаях галловые настойки употребляли перорально против тошноты, рвоты, изнуряющего поноса.

Восточные лекари используют чернильные орешки для приготовления целебных настоек. Они помогают устранить сухость горла, слизистых, купировать кашель, воспаление легких. Средства с галлами полезны при повышенном потоотделении, кровавом поносе, острых приступах жажды при простуде, лихорадке. Наружно используются для аппликаций, помогающих при карбункулах, фурункулах, труднозаживающих ранах, опухолях, шанкрах.

- Высокое содержание дубильных веществ помогает успокоить воспаленные ткани, слизистые. После использования настоек, мазей снижается чувствительность нервных окончаний, наступает облегчение за счет сужения кровеносных сосудов, уплотнения межклеточных мембран.

- Танин, содержащийся в галлах, активно взаимодействует с кардиотоническими гликозидами, алкалоидами, солями тяжелых металлов. Это позволяет использовать настойки как противоядие при отравлении различными токсинами.

Наросты, настоянные на уксусе, применяют при зубной боли, воспалении среднего уха, туберкулезе легких, фарингитах, гингивитах. Помогут при кровотечениях внутренних органов, маточных, влагалищных выделениях. Чернильные орешки полезны при частичном, полном облысении, способствуют скорейшему заживлению трещин нежной кожи губ. В виде ванночек, примочек применяются при глазных язвах, в виде отвара – для лечения выпадения кишечника при геморрое, лишаев, рожистых воспалений, экзем, трещин пяток. Отвары, настойки для лечения должны быть неконцентрированными, иначе возникнет вторичный воспалительный процесс, опасный для здоровья.

Противопоказания

Галлы богаты биологически активными компонентами, полезны для профилактики, лечения болезней. Но как и другие натуральные средства имеют некоторые противопоказания. Настойки, отвары не используют при кашле, вызванном патогенными микроорганизмами, дизентериеподобной диарее. При приеме внутрь настойки запрещено употреблять на пустой желудок, иначе можно спровоцировать рвоту, желудочно-кишечные спазмы, запор, жидкий стул. Любые составы, содержащие чернильный орешек, противопоказано принимать при проблемах мочевого пузыря. Также стоит знать, что разовый прием лекарственных средств, содержащих китайские галлы, не должен превышать 3 г.